昔ながらの夏の敷物“油団”、最後の作り手『紅屋紅陽堂』さんにお邪魔しました【鯖江市】

江戸時代から夏の敷物として涼をとるために日本の生活に寄り添ってきた油団(ゆとん)。

なんと、作れるのは全国でも紅屋紅陽堂さん(鯖江市)の一社のみ。

今では希少な存在となっている油団についてご紹介していきます。

夏の敷物、油団とは?

油団(ゆとん)。右から3年、20年、50年経過したもの。白っぽい色から徐々に飴色に変化していきます。

油団と書いて“ゆとん”。

和紙を貼り重ね、表面に油を塗った敷物を指し、ひんやりと冷たいのが特徴。

夏の日本家屋の生活で涼を取るための生活用品として親しまれてきました。

表面にはつやつやとした光沢があり、鏡面のような美しさに思わずうっとり。

また油団は、5年10年50年と年を経るごとに白色から徐々に濃い飴色になっていき、経年変化も楽しめるアイテムなんです。

ただ、エアコンが普及するにつれて油団の居場所が少しずつ失われてきたこともあり、現在油団を作っているのはなんと全国に1社のみ。

今回は最後の油団作りの職人さんがいる鯖江市の表具店『紅屋紅陽堂』で油団についてお話を伺ってきました。

全国で唯一油団を作る表具店『紅屋紅陽堂』

福井県鯖江市にある紅屋紅陽堂は創業100年の老舗表具屋です。

福井県鯖江市にある紅屋紅陽堂は創業100年の老舗表具屋です。

創業してから30年ほどで油団作りを始め、そこから70年間、「巻きやすく、柔らかく、100年保つ」油団作りの研究を重ねてこられました。

「作って半分、残り半分はお客さんに育ててもらって油団は完成します」

そう話してくださるのは、4代目の牧野由尚さん。

油団の需要は減っているとはいえ、100年経った油団を修理したいと持ってくるお客さんも未だにいらっしゃるとのこと。

「寿命なので直さないほうがいい」と牧野さんがアドバイスしても、お客さんからすると代々育ててきたことで愛着があり「どうしてもこの油団がいい」とお直しをお願いされるそうです。

紅屋紅陽堂では油団の他に、主に襖、障子の貼り替えや掛け軸、屏風の仕立て直しをされています。

昔から日本の住宅は襖も障子も含め、木材と紙でできており、木材の部分は建具屋さん、紙の部分は紅屋紅陽堂さんのような表具屋さんの仕事とされてきました。

紅屋紅陽堂さんの具体的なお仕事の1つとして、屏風の仕立て直しがあります。

紅屋紅陽堂さんの具体的なお仕事の1つとして、屏風の仕立て直しがあります。

屏風には、紙の組み合わせを工夫することで両側に畳める『紙蝶番』という技術が用いられているとのこと。

屏風を片側にしか折り込めない金具止めに対し、難易度の高い技術なんだそうです。

こういった屏風や掛け軸の技術は油団作りにも使用されるものが多く、表具屋の技術力の高さや仕事の繊細さまでしみじみと感じ取ることができました。

油団の歴史

油団はおそらく江戸時代から作られていたとされており、韓国で普及した床下暖房のオンドルという技術から派生して油団作りが始まったのではないかと言われています。

現代では需要が減ってしまいましたが、東日本大震災の際は「節電しながらも涼を取る」というテーマでメディアで多く取り上げられたことによって、改めて油団の存在が見直されることもありました。

ちなみにその時は注文が殺到し、長いものであれば2年待ちという状況になったそうです。

油団の作り方

油団ができるまでには、主に以下のような工程があります。

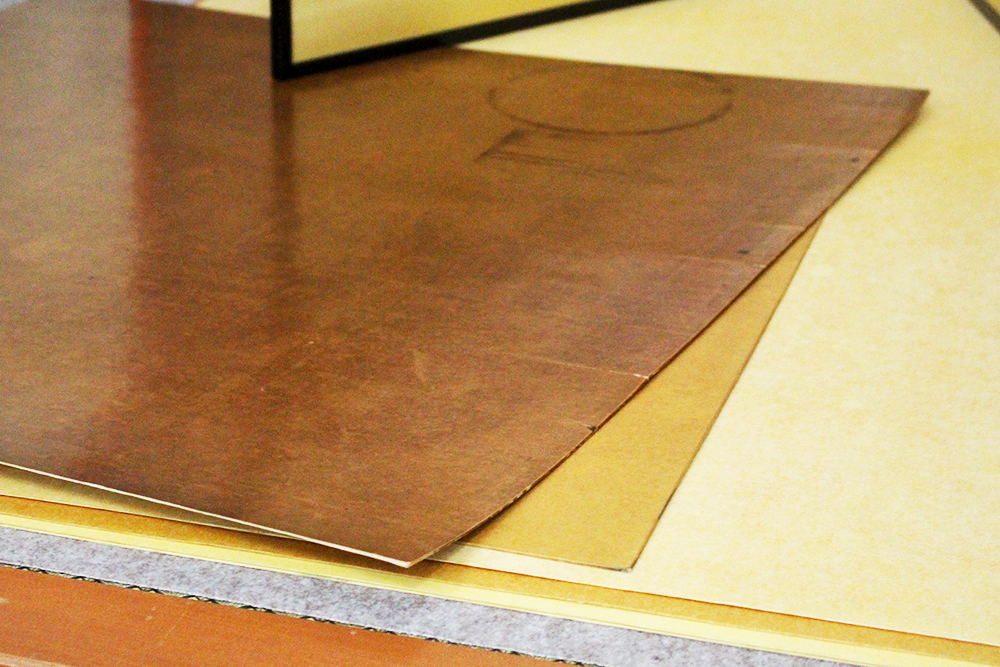

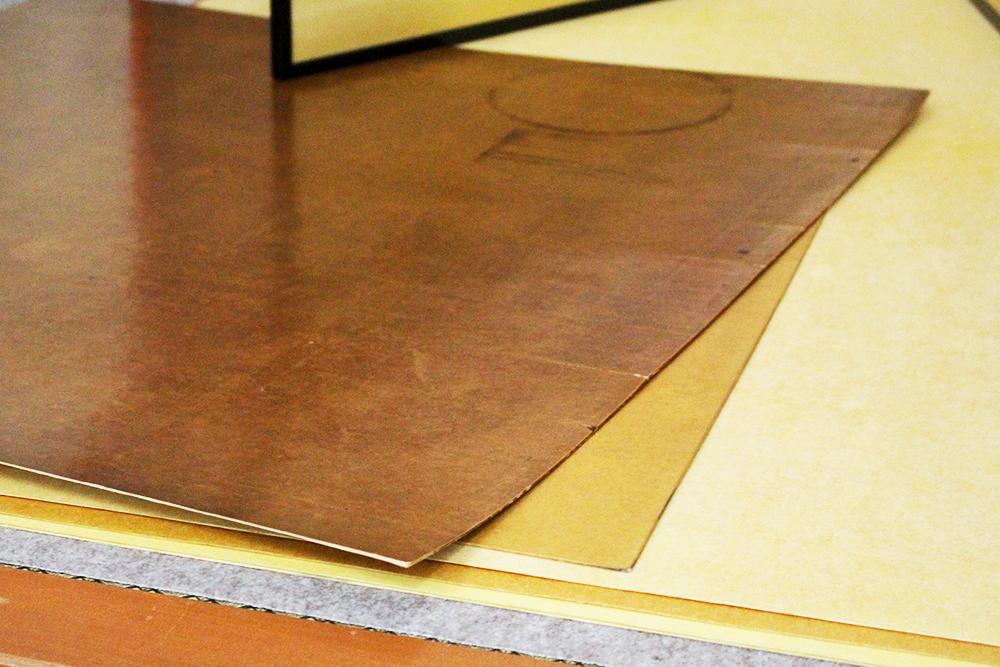

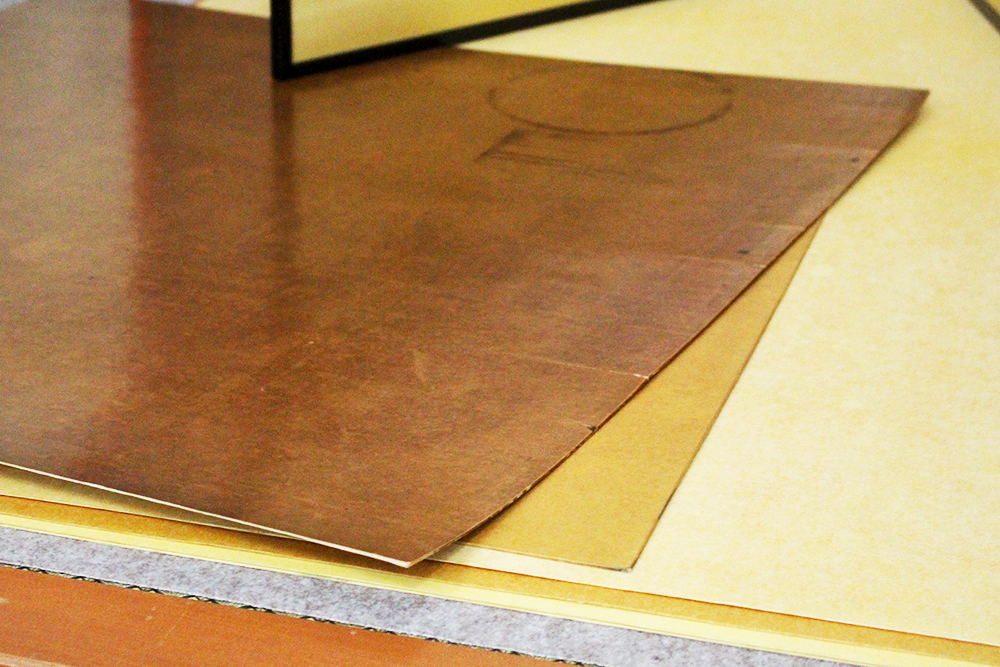

- 表側になる和紙を周辺のみ貼り付け、その後何層にも和紙を貼り重

ねていく。 - それらの紙は全て、打刷毛(うちばけ)で細かく叩き、接合させて

いく。 - 1番外側の部分を切り落として形を綺麗に整え、外側を補強するために端を少し折り曲げる。

- 柿渋を裏側に噴霧する。

- 熱したえごま油を表側に塗る。

- 天日干しする。

- 潰した豆腐を布に染み込ませて刷り込んでいく。

打ち刷毛。硬くてしっかりとした質感

まず、通常の糊よりもずっと濃度の薄い糊を塗って和紙を重ね、1枚貼るごとに、その和紙全体を打ち刷毛で上から何度も叩きつけ、和紙の繊維と繊維をつなぎ合わせて一枚にします。

なお、和紙と和紙をつなぎ合わせているため、表面には格子状の継ぎ目があります。 油団の裏側からも格子目がわかります。

油団の裏側からも格子目がわかります。

何度も刷毛を叩きつけるので、打ち刷毛の工程ばかりやっていると腱鞘炎になってしまうことも。

しかしながら、この技術は掛け軸にも使用されていることもあり、表具屋の腕の見せ所とも言えます。

そして、和紙を重ねた後に油団に熱したえごま油を塗ります。

これには諸説ありますが、油を塗ることで人間の体温が下の和紙の空洞に閉じ込められること、もう1つは、汗が蒸発する際の気化熱の効果によって冷感をもたらすことが理由ではないかと言われています。

えごま油を塗った後は塗りムラがあるものの、天日干しによって油がゆるみ、色ムラはなくなります。

しっかりと乾燥させなければいけないため、4〜5時間天日干しをします。

よって、仕上げは真夏にしかできません。

さらに最後につぶした豆腐を布に染み込ませて、油団にすりこませます。

仕上げに豆腐というのが驚きですが、この工程によってツヤ感がグッと増すんだそうです。

ちなみに、韓国のオンドルは、仕上げに豆乳を塗っているそうですよ。

なお、畳6畳分のサイズの油団を作るのに3人がかりで1ヶ月ほどかかるそうです。

油団は畳1畳分で15万円とのことですが、これだけ手間がかかっているので納得のお値段。

この油団は15層なので、14回和紙を貼り重ねています。

福井県は越前和紙という1500年の歴史を持つ和紙の産地ということもあり、紅屋紅陽堂さんの油団にも一部越前和紙が使用されることがあるとか。

和紙は世界一丈夫だと言われているため、これを幾重にも重ねることで、しっかりとした強度を持ち、敷物として長く使用できるようになります。

つまり、油団が長持ちする秘訣は、丈夫な和紙と柔らかく仕上げるための薄い糊、そして打ち刷毛の作業に秘められているんですね。

長いお付き合いの秘訣は和紙の特性にあり

油団に使われる越前和紙について、牧野さんはこう言います。

「和紙さまさまですね。糊を塗った紙を1年巻いておいて、それがまたフラットに戻るって普通ありえないですから」

夏が過ぎればしまわれてしまう油団ですが、大きめに巻いて片付け、1年ごとに出して使っていれば、殆ど巻き癖がつかないので驚き。

ここでも和紙のポテンシャルの高さが伺えます。

ただし、10年も巻いたまま放置すると、さすがに強い巻き癖がついてしまい、それを無理に広げることでバキっと折れてしまうこともあるそう。

より長持ちさせるには、毎夏広げ、オフシーズンには湿気のないところで丸めて片付けておくことが大切だそうです。

技術伝承。流れ行く時代と変化

油団をはじめ、表具作りの仕事も少しずつ減っていく中で、牧野さんは技術伝承についてこう述べます。

「技術の伝承に関しては3代かけて、『ここはこうすべき』『このやり方の方がよい』、の積み重ねで。

先代に追いつけない部分を挙げるなら、仕事量の差から出てくる部分です。例えば本紙(表装しようとする書や絵画などの本体)の伸び縮みを、本紙の見た目だけで読む力と、

ものづくりにおいて、「この人しか作れない」という話は耳にしますが、技が誰かに依存するというのは、どれだけ作ってきたかという場数の問題も関係するため、「作らない」のではなく、「作れない」ものも今後増えていくのかもしれません。

ものづくりにおいて、「この人しか作れない」という話は耳にしますが、技が誰かに依存するというのは、どれだけ作ってきたかという場数の問題も関係するため、「作らない」のではなく、「作れない」ものも今後増えていくのかもしれません。

後継者がいなければ、油団も同様になくなってしまう可能性もあります。

ただ、牧野さんがおっしゃるように、先代までが引き継いできた技術に加え、情報資源は数十年前と比較すると現在の方が圧倒的に増えています。

油団づくりを含め、表具業界の技術が向上していることからも、アップデートされた物作りを切り拓いていく可能性を秘めていると言えるのではないでしょうか。

また、最近では環境・社会問題を解決するためにもエコに再度注目が集まっており、エアコンのエネルギー消費削減といった目的などで、油団も新しい形で日常と共存できるかもしれません。

涼をとるために日本の夏の生活に寄り添ってきた油団。

今後も日本の夏の馴染み深い景色として残っていってほしい一品です。

紅屋紅陽堂の基本情報・アクセス・マップ

| 店名 | 紅屋紅陽堂 |

|---|---|

| 住所 | 福井県鯖江市田村町102 |

| 電話番号 | 0778-62-1126 |

| 営業時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 日曜日 |

| 交通アクセス | 北陸自動車道 鯖江ICから車で14分 福井鉄道 神明駅からバス(鯖浦線)石田上下車 徒歩30分 |

| 駐車場 | あり |

| SNS | instagram @beniya.san Twitter @beniya_k Facebook @kouyoudou |

| WEBサイト | ー |