『おくのほそ道』で旅気分!松尾芭蕉が詠んだ敦賀の景色をめぐる旅

松尾芭蕉の紀行作品『おくのほそ道』。

150日にも及ぶ長旅の道中、芭蕉は福井県内でも多数の場所を訪れ、俳句を詠んでいます。

今回は主に敦賀市内の、松尾芭蕉の句に関連のある場所や句碑のある場所をご紹介します!

松尾芭蕉『おくのほそ道』と福井県

1689年(元禄2年)、芭蕉は崇拝する西行(平安時代末期〜鎌倉時代初期の武士、僧侶、歌人)の500回忌にあたり、西行や他の歌人に詠まれた名所などを巡る、150日にわたる長旅に出ました。

『おくのほそ道』では、下野、陸奥、出羽、越後、越中、加賀、越前、近江、美濃大垣が描かれています。

元禄2年(1689年)旧暦8月9日、芭蕉は現在の福井県あわら市吉崎にある吉崎御坊を訪れ、その後、松岡町(現永平寺町)の天龍寺、永平寺、福井城下、今庄などを経て、旧暦8月14日の夕方に、敦賀にたどり着いたと言われています。

敦賀には6日ほど滞在していたと言われており、氣比神宮、金ケ崎、色ケ浜などをまわリ、10もの句を詠んだそうです。

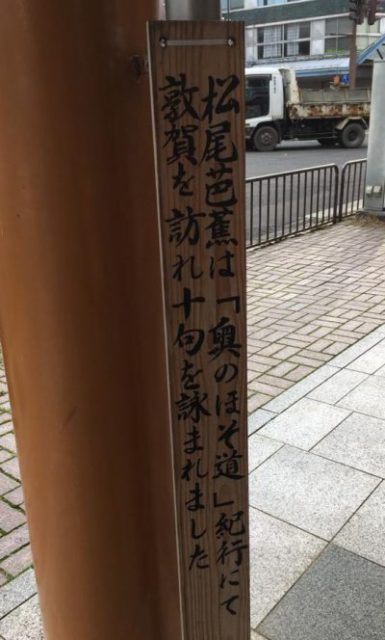

氣比神宮の表参道を出て正面の信号を渡ると、アーケード沿いには松尾芭蕉の句を記した板があります。

『おくのほそ道』といえば、「月日は百代の過客にして…」というこの句。

「月日というのは、永遠に旅を続ける旅人のようなものであり、来ては去り、去っては来る年もまた同じように旅人である。」という意味があります。

さて、松尾芭蕉が詠んだ敦賀の景色はいかなるものだったのでしょうか。

ここからは、敦賀市内の、松尾芭蕉の句に関連のある場所や句碑のある場所をご紹介します。

松尾芭蕉が歩んだ道については、敦賀観光案内サイト 漫遊敦賀に掲載されています。

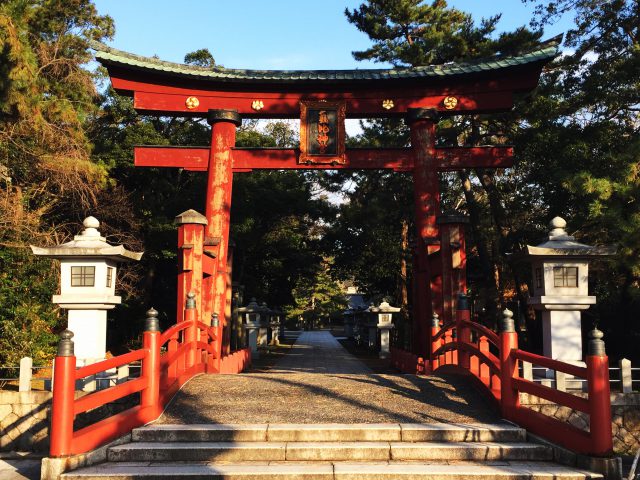

松尾芭蕉ゆかりの地①氣比神宮

越前国一宮である氣比神宮。

鳥居をくぐり、参道に出ると、社務所の横に芭蕉像と句碑があります。

この台座に書いてあるのは、「月清し 遊行の持てる 砂の上」という句で、敦賀市新道野の西村家秘蔵の素龍本『おくのほそ道』の原本から書体を写したものだそうです。

この台座に書いてあるのは、「月清し 遊行の持てる 砂の上」という句で、敦賀市新道野の西村家秘蔵の素龍本『おくのほそ道』の原本から書体を写したものだそうです。

正安3(1301)年、時宗2代目遊行上人が氣比神宮を訪れた際のこと。

境内の西側が沼地のため、参詣者が往来に苦労するのを見て、自ら海岸から砂を運び、水たまりを埋め立てて参道を整備したという故事を聞いた松尾芭蕉がその話に感銘し、この句を残したとのことです。

また、真蹟懐紙(松尾芭蕉が句を書き留めたメモ紙のようなもの)には「涙しくや 遊行の持てる 砂の露」とあったようなので、こちらが原案なのかもしれませんね。

現在でも、時宗本山の清浄光寺の法主交代の折には氣比神宮で『お砂持ち』の儀式が執り行われるとのことです。

名月や〜の句碑。右後ろにあるのは、「涙しくや〜」の句碑

氣比神宮のパンフレットによると、松尾芭蕉は旅籠出雲屋(現在の敦賀市相生町)に宿をとり、宿の主人に「明日も晴れるでしょうか」と聞いたところ、主人は「北陸の天気は変わりやすい。明日はわかりません。今夜のうちに参りませんか」と答えたといいます。

芭蕉はそれならばと夜参りに出かけて月見を堪能し、

「名月や 北国日和 定めなき」

という句を残したとのこと。

翌日は宿の主人が答えた通り、雨が降ったそうですよ。

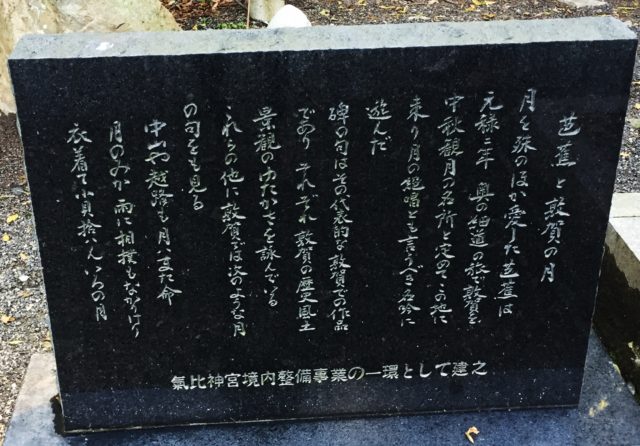

その他、気比神宮内にある石碑には、敦賀で詠まれた

「中山や越路も月はまた命」

「月のみか雨に相撲もなかりけり」

「衣着て小貝拾わんいろの月」

の3つの句が刻まれています。

氣比神宮の詳細はこちら>>氣比神宮の見どころ&パワースポット8選

松尾芭蕉ゆかりの地②金前寺

南北朝時代に、足利軍に破れた新田義顕が陣鐘を海に沈めました。

その後、陣鐘を探したものの、逆さに沈んで海底の泥に埋まり、引き上げることができなかったそうです。

この話を宿の主人から聞いた芭蕉が詠んだ句が「月いつこ鐘は沈るうみのそこ」です。

金前寺の境内に立つ句碑・鐘塚に、この句が刻まれています。

金前寺の詳細はこちら>>金ヶ崎で歴史に触れるまち歩き!赤レンガ周辺のおすすめスポット6選

松尾芭蕉ゆかりの地③気比の松原

気比の松原は日本三大松原の一つで、国の名勝地にもなっています。

先ほど紹介した、氣比神宮の碑に記された「名月や北国日和定なき」の句に関連する場所です。

宿の主人に「明日も晴れるでしょうか」と聞いた芭蕉ですが、翌日行こうとしていた場所がこの気比の松原だったそうです。

気比の松原の詳細はこちら>>日本三大松原・気比の松原で景色も文学もレジャーも楽しもう!

松尾芭蕉ゆかりの地④色ヶ浜・本隆寺

色ヶ浜は敦賀湾に面した美しい浜辺で、ここから水島を眺めることもできます。

水島は、「北陸のハワイ」とも呼ばれる無人島で、船で渡ることができるのは夏場だけ。

リゾート感満載で、海水浴場としても人気が高い場所です。

芭蕉も船で色ヶ浜に渡り、

「小萩ちれますほの小貝小盃」

「衣着て小貝拾わんいろの月」

と詠んだそうです。

また、芭蕉が1泊したと言われている本隆寺に、記文と句碑が残されています。

ちなみに、「ますほの小貝」とは、赤い色の貝という意味だそうです。

以前、色ヶ浜の少し手前(敦賀市内から見て)にある常宮神社に行った際、境内にますほの小貝が置かれているのを見つけました。

松尾芭蕉に思いを馳せるパーキングエリアの旅

実は、敦賀周辺のパーキングエリアには、松尾芭蕉の句碑がある場所も。

次のページでご紹介していきます!