日本一の廟所や多数の文化財!大安禅寺で歴史・仏の教えに触れよう!【福井市】

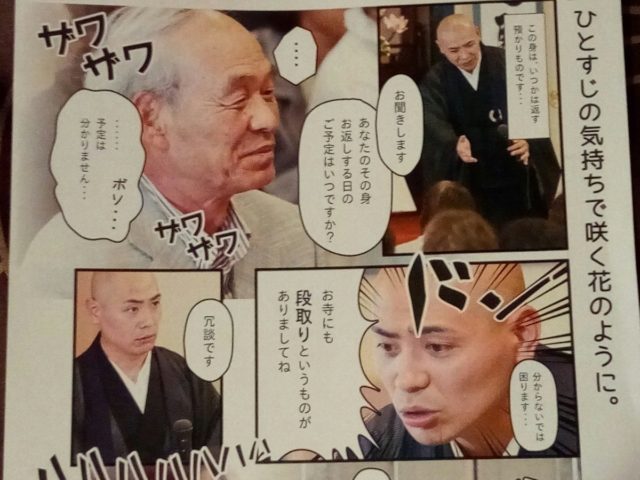

大安禅寺の大安玄峰和尚とお話してみた

お寺の和尚さんって、いつも修行していて、ちょっと怖くて近寄りがたい…というイメージがあったのですが、大安禅寺の和尚さんはめちゃくちゃ面白い!

見学している時に声をかけたところ、ゆっくりお話しましょうということで、わざわざ時間をとってくださいました!

玄峰和尚は仏教や禅の教えを現代社会に当てはめてわかりやすく説法する「生き生き法話」というものを行っています。(要予約)

この身は、いつかは返す預かりものです…

和尚「あなたのその身、お返しする日のご予定はいつですか?」

「予定は…わかりません」

和尚「わからないでは困ります! お寺にも段取りというものがありましてね。」

和尚「…冗談です。」

!!!笑

こんな感じの、とってもユーモア溢れる和尚さんです。

座禅や説法ってちょっと堅苦しくて難しいイメージがありましたが、大安禅寺なら、ユーモアたっぷり、でもとっても深いお話を聞くことができますよ。

本堂でもお写真を撮らせていただきました!

また、玄峰和尚は「福井をどんどん盛り上げていきたい」とも。

「今福井では、地元の人も、外から来た人も学生も、様々な人がまちが盛り上がるような活動をしているので、自分ももっと色々していきたいし、何より、たくさんの人に大安禅寺に来て欲しい」と玄峰和尚。

こんなに文化財が多く、歴史ある立派なお寺なのに、実は私は訪れるまで全く知りませんでした。

観光客ならなおさら、名前も知ることなく帰ってしまう人がたくさんいると思います。

でも、実際に行ってみると心が洗われるような空気が漂っていて、それなのに、和尚さんはすっごく人間味が溢れる方で…。

この素晴らしさが、一人でも多くの方に伝わるといいなあと思ったのでした。

大安禅寺はイベントもたくさん!

座禅会や生き生き説法、和尚さんの人柄など、大安禅寺の魅力はよくわかっていただけたと思いますが、まだまだあります!

大安禅寺の旬ともいうべき時期は6月。

境内には約60種類、1万株もの花菖蒲と千株ものアジサイが咲き誇ります。

毎年6月には花菖蒲祭が開催され多くの人で賑わうので、この時期に訪れるのがおすすめです。

他にも、

- 写経体験

- 精進料理が体験できるコース

- 寺DEヨーガ

など、仏教や禅を通して自分を見つめ直すことができる催しが行われています。

また、

- 学生の合宿の受け入れ

- フリーマーケット開催

など、多くの人と寄り添い、仏教や禅、大安禅寺に興味を持ってもらえるようなイベントも積極的に行っているそうです。

お寺って近寄りがたいなと思っている方は、興味のあるイベントを見つけたら一度足を運んでみませんか?

阿吽寺を見渡すことができる場所では、セルフ座禅コーナーもありました。

座禅のやり方が書いてあるのですが、姿勢がとっても難しい!

まずは寺DEヨーガで体をほぐさないと!!

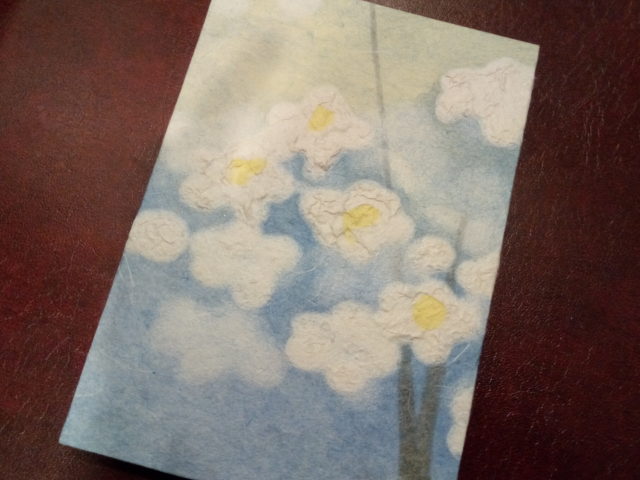

御朱印集め

最近流行っている御朱印集め!

大安禅寺でとってもかわいい御朱印帳を見つけてしまったので、私も始めました。

この御朱印帳、越前和紙できているんです。

作っているのは、越前初の襖紙専業工場となった、越前市の長田製紙所さん。

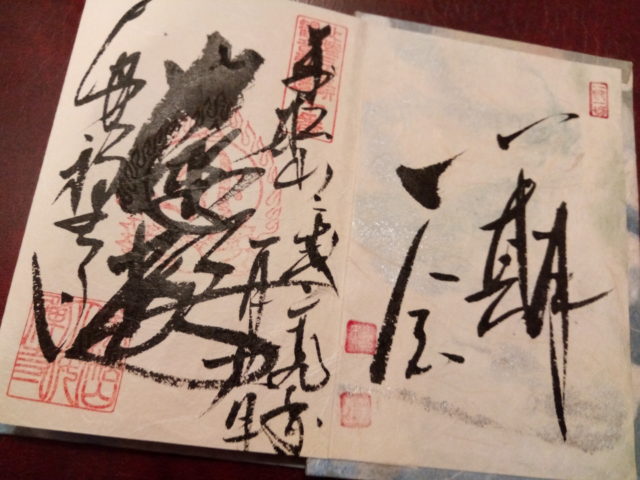

「一期一会」とも書いていただきました!

お忙しい所たくさんのお話をしてくださった玄峰和尚、本当にありがとうございました。

歴史ある文化財を見に、心洗われる空気を吸いに、そして、素敵な和尚に会いに、大安禅寺に行ってみてはいかがですか?

大安禅寺の基本情報・アクセス・マップ

| 名称 | 萬松山 大安禅寺 |

|---|---|

| 住所 | 福井県福井市田ノ谷町21-4 |

| 電話番号 | 0776-59-1014 |

| アクセス | 北陸自動車道 福井北ICから車で25分 福井駅から京福バス「鮎川線」または「川西三国線」で大安寺門前バス停下車(約30分)、徒歩約20分 |

| 駐車場 | あり(無料、普通車100台・大型バス20台可能) |

| SNS | instagram https://www.instagram.com/explore/locations/6776017/ Twitter @bansyouzan Facebook @daianzenji |

| WEBサイト | http://www.daianzenji.jp/ |